تأثير عمليات سحب الأوراق العلمية التي مردها أخطاء غير مقصودة على الباحثين

19 February 2025

نشرت بتاريخ 4 فبراير 2025

استطلاع رأي لـNature، شارك فيه باحثون من أرجاء العالم كافة، يخلُص إلى أن معظمَ المتخصصين غيرُ راضينَ عن الأنظمة التي تقدِّم المشورة العلمية لصانعي السياسات.

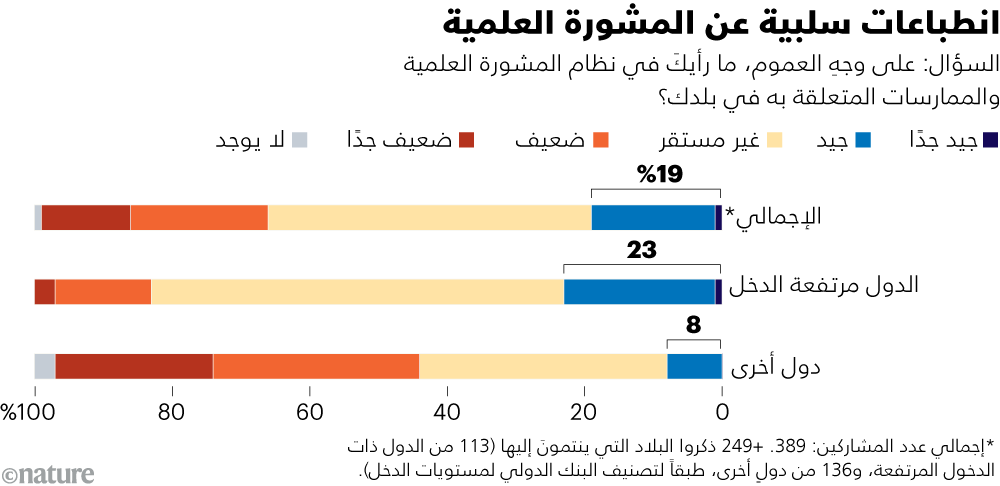

من الفيروسات القاتلة إلى الذكاء الاصطناعي، ومن مظاهر الطقس المتطرفة إلى الجزيئات الدقيقة للمخلفات البلاستيكية، ومن الأخيرة إلى الأخطار التي تتهدَّد الصحة النفسية: هذه ليست هذه سوى أمثلةٍ قليلةٍ على القضايا المُلِحَّةِ التي تحتاج الحكومات في وضعِ السياسات المتعلقةِ بها إلى رأي العِلم وإسهاماتِه. غير أن الأنظمةَ التي تربطُ ما بين العلماءِ والسياسيين ليست أنظمةً فعَّالة، وذلك طبقًا لمسحٍ أجرته مجلة Nature، وشمل نحو 400 متخصص من كل أنحاءِ العالم في مجال سياسات العلوم. فقد صرح 80% من هؤلاء المتخصصين بأن أنظمة تقديم المشورة العلمية في بلادهم إما ضعيفة أو يعوزها الاتساق والاستمرارية، بينما صرح 70% منهم بأن الحكوماتِ لا تلجأ إلى تلك الاستشارات والنصائح أو تستفيد منها على نحو منتظم.

يقول جيريمي فارار، كبير علماء منظمة الصحة العالمية بمدينة جينيف السويسرية: "ما من دولةٍ إلا وتتساءلُ عن الكيفية التي يمكن بها ممارسة النشاط العلمي والإفادة من المشورةِ العلمية". فبالرغمِ من مرورِ سنواتٍ خمس على ما كشَفَهُ تَفَشِّي جائحة كورونا (COVID-19) للجميعِ من أهمية العلاقة القوية التي يجب أن تربطَ العُلماء بصانعي السياسات، نجدُ أن التحديات التي تقفُ عائقًا أمام تقديم النصح والإرشاد العلميَّين قد تزايدت في واقعِ الأمر. إن تصاعدَ وتيرةِ انتشارِ المعلوماتِ المغلوطةِ والمضللة يهددُ بطمس ما يُقدَّم من آراء ونصائح علمية والتعمية عليه. ولا ننسى، في الوقتِ ذاتِه، المشاعر المعاديةُ للعلم على تقويضِ الثقةِ في الخُبراء والأدلة العلمية – وهي ظاهرةٌ يتوقعُ العلماءُ أن تستفحل خلال الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترامب بالولايات المتحدة، حيثُ سبقَ لترامب أن تجاهلَ مِرارًا الأدلةَ المُستخلصةَ من الأبحاثِ العلمية أو قام بتشويهها عَمَدًا.

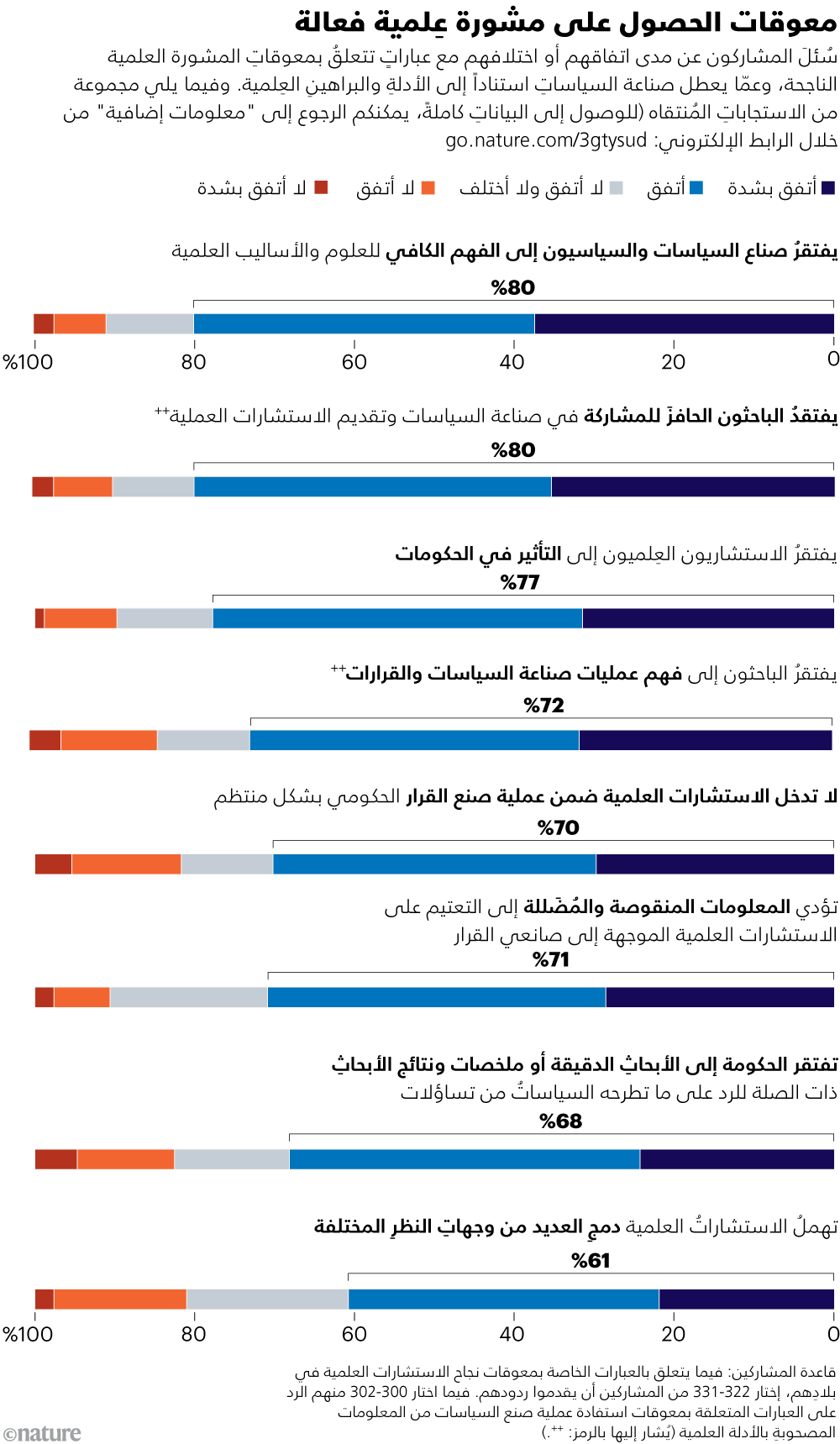

أسهم استطلاع Nature – الذي أُجري قبل الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر الماضي – بالإضافةِ إلى عشرين مقابلةً شخصية، في الكشف عن الجذورِ التي تنبتُ منها أكبر العراقيل التي تعترض طريق الاستشاراتِ والنصائح العلمية. فمن وجهة نظر 80% من المشاركين في الاستطلاع، يفتقدُ صناعُ القرارِ إلى الفهمِ الكافي للعلم. فيما صرَّح 73% منهم بأن الباحثين، من جهتِهم، ليسوا على دراية بطريقة عمل السياسات. يقول بول دوفور، الباحث المتخصص في دراسة السياسات بجامعة أوتاوا بكندا: "نحن هنا، كما الحال دومًا، بين اثنتين: الجهل بالعلم، والجهل بالسياسات".

لكن حان الوقتُ لإعادةِ اكتشافِ وتطويرِ الاستشارات العلمية أيضًا. وفنلندا من بين البلدانِ التي تعكف على تجريب نماذج وأُطُرٍ مختلفة لتقديم الاستشارات. وهناك الكثير من الجهات، ومنها الأكاديمية الوطنية للعلوم بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، التي تحاول أن تسريع عملية تقديم المشورة العلمية لتواكبَ الإيقاعَ المتسارعَ لعملِ صُنَّاعِ السياسات. وخلال العامِ الماضي، قام الأمينُ العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بتدشين المجلس الاستشاري العلمي.

وذكر كثير من العاملين في هذا المجال أن أنظمة الاستشاراتِ العلمية تحتاجُ إلى المزيدِ من التغيير. يقولُ بيتر جلوكمان، الذي شغل في السابق منصب كبير الاستشاريين العلميين لرئيس الوزراء النيوزيلندي، ويعملُ حاليًا بجامعة أوكلاند في نيوزيلندا أيضًا، إن معالجة قضايا مثل المشكلات الصحية المتوارثة من جيلٍ إلى جيل، والصحة النفسية للشباب، والهجرة، ومواجهة التغيرات المُناخية، كلها أمور تتطلب طُرقًا مختلفةً للتعامل معها، و"الاستشاراتُ العِلمية بوضعِها الحالي ليست ملائمة للتصدي لمثل هذه القضايا"، حسب قوله.

أول مستشار علمي

لم تكن تظهر أزمة علمية في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، الكائن بالبناية رقم 10 بشارع دواننج ستريت في لندن، في أواسط ستينيات القرن المنصرم، إلا ويصرخُ أحدُهم عبر البهو طالبًا استدعاء سولي زوكرمان، وهو طبيبٌ وأول من شَغَل منصب كبير المستشارين العِلميين في المملكة المتحدة. كان زوكرمان قد ساعدَ في تقديم المشورة بشأنِ التخطيطِ العسكري أثناء الحرب العالمية الثانية، قبل أن يقومَ رئيس الوزراء، هارولد ويلسُن، بتعيينِه في هذا المنصِب عام 1964.

مما يُروَى عن زوكرمان أنه كان يدخل الغرفة، فيُدلي بدلوه في مسألةٍ ما، ثم يخرجُ في هدوء. ومن عجبٍ أنه عند انتهاءِ المسألة موضع النقاش، لا يكون ثمة أثر لاشتراكه في الأمر. وبصرفِ النظرِ عن مسألة نقصِ الشفافية، سنجد أن "هذا يُلَخِّصُ، على نحوٍ ما، ما يجب أن يكونَ عليهِ شأنُ المشورةِ العلمية"، على حد قول مارك فيرجسون، الذي شغل منصل كبير المستشارين العلميين للحكومة الأيرلندية من عام 2012 وحتى تقاعده عام 2022.

أما أثر زوكرمان الباقي حتى يومنا هذا فيتمثَّل في أن أصبح لكل دولة من مجموعة دول الكومنولث، ودولٍ غيرها، كبير للمستشارين العلميين لديها. في المملكة المتحدة، يرأسُ كبير المستشارين العلميين المركز العِلمي التابع للحكومة، الذي يمُدُّ رئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء بالاستشاراتِ المطلوبة، بينما يكونُ لكلِّ وزارةٍ مستشارها العلمي الخاص، إلى جانب العديدِ من المجالسِ واللجانِ وغيرها. أحيانًا ما يُشارُ إلى هذا النظام بأنه "رولز رويس المشورةِ العلمية"، دلالةً على رُقي هذه المنظومة ورِفعة شأنها، وذلكَ وِفقًا لما تقولُه كاثرين أوليفر، التي تدرس الاستعانة بالأدلةِ العلمية في وضع السياسات بكُلِّيةِ لندن للصحةِ والطب الاستوائي. وهو نظامٌ من التعقيدِ بحيثُ استغرقَ تطلَّب شرحه تقريرًا يقعُ في 93 صفحةً (انظر: go.nature.com/4fj5tq4)

أما في دولٍ أخرى، فتلعبُ الأكاديمياتُ الوطنيةُ للعلماءِ والباحثينَ دورًا أكثرَ مركزية. ففي الولاياتِ المتحدة، تُعتَبرُ الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب ركيزةً أساسيةً لتقديمِ المشورةِ العلمية، جنبًا إلى جنبٍ مع مكتب البيتِ الأبيضِ لسياساتِ العلوم والتكنولوجيا، ومديرِه الذي يكون مستشارًا للرئيسِ. وإلى ذلك، يوجد طيف عريض من الطُرقِ الأخرى التي تساهمُ بها الأبحاثُ في توجيه الحكومةِ الأمريكية بأفرُعها المختلفة.

يُنْسَبُ إلى شاجون باشا، كبير مستشاري السياسات بمكتب المستشار العلمي للحكومة الهندية، وهو يقيم في مدينة بنجالورو، قولُه إنه عند الحديث عن المشورةِ العلمية، "ليسَ هناكَ نموذج واحد يُناسبُ جميع الحالات". فلكلِ دولةٍ نظامُها الخاص الذي نشأ وتطورَ متأثرًا بتاريخها وثقافتِها وما واجهتُه من أزمات. في اليابان، مثلًا، نجدُ مجلسَ العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب جهات أخرى لتقديم المشورة. والصين لديها الأكاديمية الصينية للعلوم. أما تشيلي، فلديها لجانٌ تُشكَّل مؤقتًا حسبَ الحاجة. وتشير سوليداد كيروث، التي تدرس إدارة المعرفة في الجامعة المركزية في تشيلي، ومقرُّها العاصمة سانتياجو، إلى أن نصف الدول على الأقل ليس لديها منظومات لتقديم المشورةٍ العلمية تتألف من كبير مستشارين ومعه فريقُ عمل، إلا أنها قد تمتلك طرقًا أخرى للاستعانة بالأدلة العلمية في وضع السياسات.

أما الشيء الذي تتشارك فيه أنظمة المشورةِ العِلمية على اختلافها، فهو أنها، من وجهةِ نظرِ الكثيرين، ليستْ مؤهلةً للنهوض بما هو مطلوبٌ منها. حيثُ أفاد 78% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته Nature بأن المستشارين العلميين يفتقدونَ قُدرةَ التأثير في الحكومة، بينما عَبَّرَ 68% منهم عن شعورِهم بأن الحكومات ليس في جعبتها من الزاد البحثي ما يعينها على إجابة الأسئلةِ التي تحتاج السياسات إلى إجابةٍ عنها. تقولُ أوليفر: "لا أعتقدُ أنَّ أي دولةٍ قد تَوَصَّلتْ إلى النموذج المثالي، ولا أعرفُ ما يمكن أن يبدو عليه هذا النموذج المثالي".

تُضيفُ أوليفر أنه، علاوة على ذلك، ليسَ هناكَ تعريفٌ واضحٌ لمصطلح المشورةِ العلميةِ ذاتِه. فبالنسبةِ للبعضِ، يقتصرُ الأمرُ على الآلياتِ الرسمية (مثل الأكاديميات والمستشارين العلميين)، والتي عن طريقِها تحصلُ الحكوماتُ على ما يلزمها من أدلة علمية لتوجيه السياساتِ والقرارات. بينما يستخدمُ آخرونَ المصطلحَ ذاتَه استخدامًا فضفاضًا للدلالة على أيةِ وسيلةٍ تساهمُ بها الأبحاثُ في وضع السياسات، بما في ذلك مراكزِ الأبحاث والموظفين الذينَ لا يفعلون أكثر من البحث عن المعلومات على «جوجل» وما أشببه من محركات البحث على الإنترنت. ساخرًا من هذا الواقع، يقولُ ريمي كيريون، كبير العلماء في مقاطعة كيبيك بكندا: "سائقو سيارات الأجرة بارعونَ في تقديمِ المشورةِ العلمية".

أثر الجائحة

أُرسلَ استطلاع Nature حول المشورةِ العلمية إلى حوالي 6 آلاف شخص حولَ العالم، معظمهم من قائمة البريد الإلكتروني للشبكةِ الدولية للمشورةِ العلمية الحكومية (INGSA)، ومقرُها نيوزيلندا. كانَ نصفُ المشاركين في الاستطلاع تقريبًا من العاملين في مجال البحث، بينما كان النصفُ الآخر من العاملين في الحكوماتِ أو المنتسبينَ لمجموعاتٍ استشارية. (وكانَ بعضُ المشاركين يعملونَ في مجالِ البحثِ بالإضافةِ إلى عملهم الحكومي أو دورهم الاستشاري). طُرِحَت على المشاركين أسئلةٌ حول جودة المشورةِ العلمية التي عادةً ما تُقدَّم للحكومات، وعن المشورةِ المُقَدَّمةِ في أوقاتِ الأزمات، مثل جائحة «كوفيد-19» (انظر الشكل: المواقع الجغرافية للمشاركين في الاستطلاع. وللحصولِ على البياناتِ كاملةً، يمكنكَ الرجوع إلى المعلومات التكميلية).

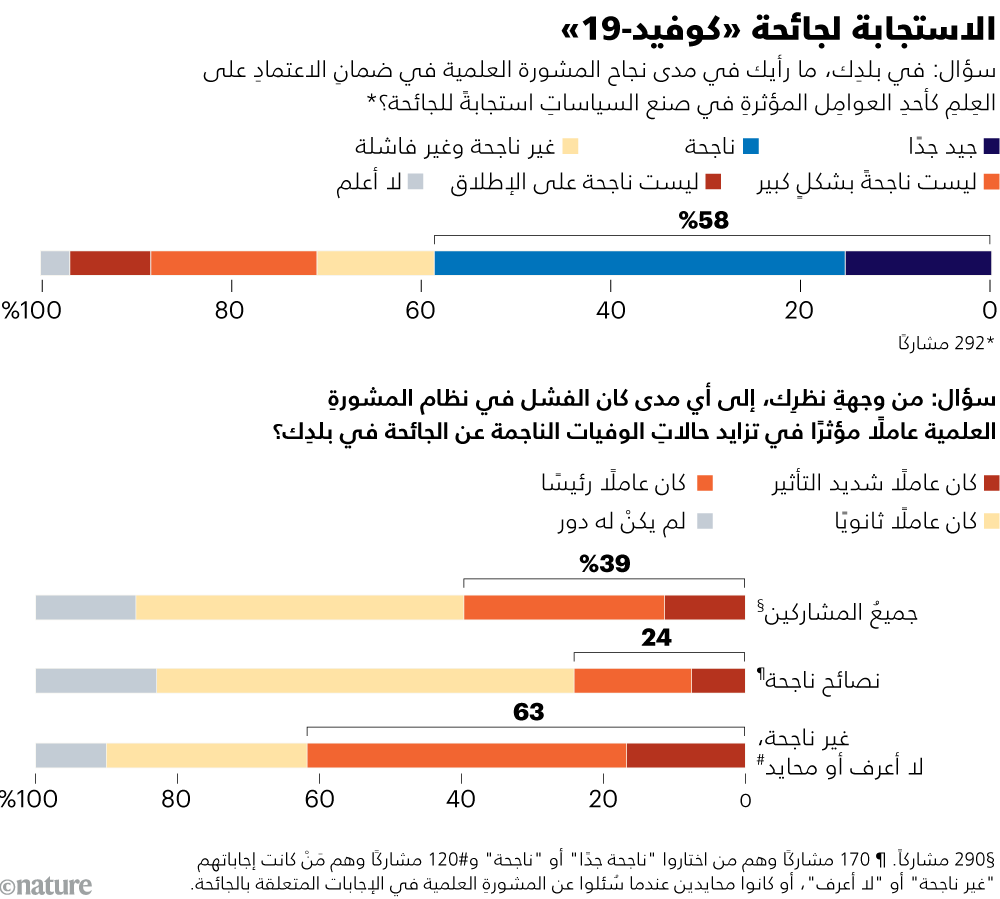

ومن الخُبراء مَن قال، في مقابلات شخصية أُجريَتْ معهم، إن الجائحةَ كانت نقطةَ التحولِ الرئيسةَ في شأنِ المشورةِ العلميةِ على مستوى العالم، لأنها وضعَتْ الأنظمةَ موضع الاختبارِ، وأظهرتْ نقاطِ قوتِها ومواطنَ ضعفِها. وفي الاستطلاع، اختلفتْ الآراء حول بالنتائج. قالَ ما يقربُ من 60% من المشاركين إن المشورةَ العلمية أمكن دمجُها على نحوٍ ناجحٍ في عملية صنع السياساتِ الخاصةِ بالجائحةِ في بلادِهم (انظر: الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»). إلا أن رُبعَ هؤلاء المشاركين صَرَّحوا أيضًا بأن فشل المشورةِ العلمية كان من العوامِلِ الأساسية التي ساهمتْ في زيادة الوفياتِ الزائدة الناجمة عن الجائحة، التي زادت على 21 مليون حالة وفاة في عامَي 2021 و2022، وِفقًا لأحد التقديرات (انظر: go.nature.com/3gxfvo9).

في سبتمبر 2020، ومع ارتفاعِ حصيلةِ الوفيات، بدأ روجر بيلكي، الباحث في مجال السياسات العلمية بجامعة كولورادو في مدينة بولدر الأمريكية، مشروعًا أُطلِقَ عليهِ: «تقييم المشورةِ العلمية في حالات الطوارئ الوبائية». وأسهم أكثر من مئة باحث في إجراء دراساتِ حالةٍ حول آلياتِ المشورةِ العلميةِ الحكوميةِ في أماكنَ عِدَّة، من السويد إلى هونج كونج.

كان الدرسُ الأولُ، حسب قول بيلكي، هو أنه "لم يكن هناكَ من قامَ بالأمرِ كما ينبغي". أما الدرسُ الثاني، فهو أن أداء الولايات المتحدة على هذا الصعيد بدا سيئًا على نحوٍ خاص. فقد تجلَّى بما لا يدعُ مجالًا للشك أن قراراتِ كِبارِ الساسةِ الأمريكيين لم تكن تعتدُّ بالعلم، وآية ذلك ما كان يحدث من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي آنذاك، حين أطلق في المؤتمراتِ الصحفية تصريحاتٍ لا يقوم عليها دليل علمي. فقد ذكر، على سبيلِ المثال، أنَّ عقار «هيدروكسي كلوروكوين» hydroxychloroquine المضاد للملاريا يمكنُه أن يعالجَ «كوفيد-19». وقد سارَعَ ساعتها عالِم المناعة أنطوني فاوتشي، المستشار العلمي للولايات المتحدة وعضو فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، لتصحيح هذا التصريح.

يرى بيلكي أن الجائحة فضحت افتقار الولايات المتحدة إلى آليةٍ لتقديم مشورة علمية رفيعة المستوى من شأنِها توجيه استجابةِ الحكومةِ للجائحة؛ آليةٍ تناظرُ، على سبيلِ المثال، المجموعة الاستشارية العِلمية لحالات الطوارئ (SAGE) في المملكة المتحدة. يقولُ بيلكي: "إذا أخذنا في الاعتبارِ أن الولاياتِ المتحدة تُعد، على نحوٍ ما، كعبة البحثِ العِلمي في العالمِ، فلنا أن نرى في ذلك إهمالًا صادمًا".

وتقولُ مارسيا ماكنوت، رئيسة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم "إن أحدًا لم يكُنْ يعلم مَن المسؤول" عن المشورةِ العِلمية في مجالِ الصحةِ العامة. تشير ماكنوت إلى أن الأكاديمية كانت تقدم المشورة، غير أن العديد من الهيئات العلمية والصحية كانت تفسرها على نحوٍ متباين. ولعلَّ أكبر المكتسباتِ فيما بعد الجائحة، من وجهة نظرها، يتمثل في تحديد الجهة المنوط بها الإمساك بزمام الأمور في المرةِ القادمة.

أما على الصعيدِ العالمي، فنجد أن الجائحة، بانتشارها السريع في كافة أرجاء المعمورة، أظهرت كيف أن كثيرًا من منظومات المشورةِ العلمية أبطأ من أن تواكب الأزمات. فإذا نظرنا إلى المجلس الوطني الأمريكي للبحوث، الذي يُجري دراساتٍ للأكاديميات الوطنية، سنجد أنه شهد انخفاضًا تدريجيًا فيما يُقدَّمُ إليه من طلباتٍ للحصولِ على التقاريرِ الصادرةِ منه، نظرًا لأن واضعي السياسات لم يكن في مقدورهم الانتظار لمدةِ 18 شهرًا، وهي المدة التي يستغرقُها المجلس عادةً لإصدار هذه التقارير. أثناءَ الجائحةِ، عمد المجلس إلا التعجيلِ بإصدارِ بعض التقاريرِ، بحيث تخرج في غضون أسابيعَ قليلة. كما أعلنت الأكاديمية، في استراتيجيتها لعام 2024، عن خططٍ لبناءِ قدرةٍ تؤهلها للاستمرار على هذا المنوال.

مشورة علمية موازية

ساهمت الجائحةُ في تغذية ظاهرةٍ يُطلقُ عليها بيلكي المشورة العلمية الموازية أو مشورة الظل (shadow science advice)، في إشارةٍ إلى الحالة التي يتضافر فيها العُلماء معًا ليقدموا المشورة العلمية خارج إطار القنواتِ الرسمية المُتعارف عليها. يقولُ بيلكي إنه، في أثناء الجائحة، أصبحت مشورة الظل تمثل "أمرًا إشكاليًا في الكثيرِ من الأماكنِ، حيثُ كانَ العلماء يأتلفون معًا لمعارضةِ الحكوماتِ أو الآليات الرسمية للمشورةِ العلمية".

ومن أبرز الأمثلة على الجهات التي تقدم مشورة علمية موازية، ما يُعرف بالمجموعة الاستشارية العِلمية المستقلة لحالات الطوارئ (Independent SAGE) في المملكة المتحدة. في أواسط عام 2020، أسَّس هذه المجموعة ديفيد كينج، كبير المستشارين العلميين السابق، رفقة عددٍ من العلماء، استجابةً لمخاوف تتعلقُ بنقصِ الشفافية من جهة فريق الخبراء العلميين التابع للحكومة، الذي لم يكن قد بادر بالإعلانِ عن أعضائه أو تفاصيل اجتماعاتِه. كما أن بعضَ العلماءِ كانوا قد توجهوا بالنقد للفريقِ الحكومي لافتقارهِ إلى الخبرةِ في تخصصاتٍ بعينِها، ولعدمِ إفصاحه عن الحالاتِ التي لم تكن السياسات الحكومية فيها متماشيةً مع الأدلةِ العلمية.

ظل الفريقُ المستقلُ يبثُّ بياناتِه العامة على مدى أكثرَ من ثلاثِ سنوات. يقول دينان بيلاي، عالم الفيروسات الإكلينيكي في كلية لندن الجامعية، الذي رأَسَ المجموعة الاستشارية المستقلة من سبتمبر 2020 وحتى أكتوبر 2022، إن الفريق كانَ يؤدي دورًا مكمِّلًا لدور الفريقِ الحكومي، يتمثل في التواصلِ مع الجمهور. وأضاف أن الفريقَ قدَّمَ خياراتٍ مقتَرَحَةً للسياساتِ مدعومةً بالرأي العلمي، مثلَ مقترحاتِه في كيفية إعادةِ الفتحِ الآمنِ للمدارس. وذكر بيلاي أنهم لم يتعاملوا بمنطق الخصومة أو المناكفة، وإنما كانت المقترحات والتوصيات التي صدرتْ عن هذا الفريقِ مُتَّسِقةً بشكلٍ عام مع التقارير التي نشرها فريقُ الخبراءِ الحكومي.

ومع ذلك، يرى بيلكي أن المجموعة المُستقلة، بمعارضتها الرأي الحكومي، قد "أسقطت الشرعيةَ عن الفريق الرسمي في غير قليل من الأحيان، مُقَوِّضةً بذلك شرعيةَ المشورةِ العلميةِ ذاتِها، حتى أن أعضاءَ البرلمانِ قد أصابَهم الإرتباك ما بين الفريقِ الحكومي والفريقِ المستقل".

أما في الفلبين، وعلى نحوٍ أقل إثارةً للجدل، فقد كانت مجموعةٌ مؤقتةٌ من الخبراء تُدعى «أوكتا للأبحاث» OCTA Research المصدرَ الرئيس للمشورةِ العلمية أثناء الجائحة. يقولُ بنجامين فاليخو الابن، وهو عالمُ متخصص في شؤون البيئة وأحد أعضاء مجموعة «أوكتا» بالجامعة الفلبينية ديليمان بمدينة كويزون إن نجاح المجموعة كان راجعًا إلى أنها احتضنت طيفًا عريضًا من الخبراتِ المتخصصة، فكان من بين أعضائها الأطباء والاقتصاديون والمتخصصون في الإعلام. وإلى ذلك، كانت المجموعة، حسب قول فاليخو، تخاطب السياسيين "بطريقةٍ لا تنتقص من مصداقيتهم أمام عموم الناس".

يتفقُ بيلاي وبيلكي على أن مستقبل المشورة العلمية يحتاجُ إلى آلية تضمن تنوُّع التخصصات، لتكون أكثرَ اتساعًا وشمولًا. يقولُ بيلكي: "إذا أصبحت مجموعات الظلِّ على قدرٍ من الثِّقَل والأهمية، فعليكَ دعوتهم إلى طاولةِ النِقاش". فقد أفادَ أكثر من 60% من المشاركين في الاستطلاع أن منظومة المشورة العلمية تعجز عن تحقيق التنوع المرجوّ، إنْ في الأشخاص أو في وجهاتِ النظر.

إحدى الطرق المطروحة لتمثيلِ وجهات النظر المختلفة للعلماء لدى صانعي السياسات تتمثل في تقديم خيارات عدّة، مع عرض ما يؤيدُ كلًّا منها من أدلةٍ بحثية. تقولُ ماكنوت إن الأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم تتجه إلى الأخذ بأسلوبِ تقديم خيارات سياساتية متعددة فيما تصدرُه من تقارير، بدلًا من محاولة التوصل إلى الإجماعِ داخل لجان إعداد التقارير، وهو الأمرُ الذي ثبتَتْ صعوبته أحيانًا فيما مضى. تضيفُ ماكنوت: "التقرير الذي نُعدُّه يقول: إذا قَرَّرْتَ القيامَ بكذا، فهذا رأي العِلم فيه، وإليك الإيجابيات والسلبيات".

المشورة العلمية بين شدٍّ وجذب

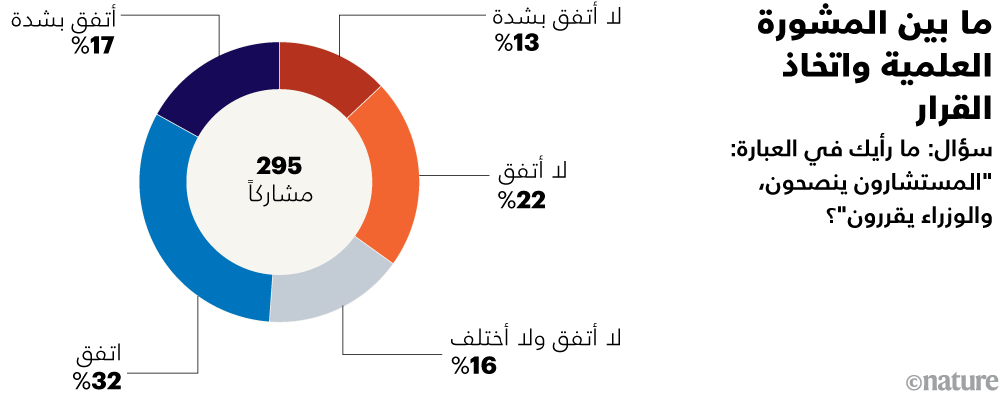

عندما صَرَّحَتْ رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارجريت تاتشر، عام 1989، بأن "المستشارين ينصحون، والوزراء يقررون"، ربما لم تتخيلُ أنها بتلكَ المقولةِ ستثيرُ الجدلَ في دوائرِ المشورةِ العلمية بعد 35 عامًا. ففي استطلاع الرأي الذي أجرته Nature، اتفقَ نصفُ المشاركين تقريبًا مع الفكرةِ التي تعبر عنها المقولة: أن يقتصر دور العلماء على تقديم نتائج أبحاثِهم، دون إبداءِ الرأي في القراراتِ السياسية، تاركينَ لصناع السياسة الموازنةَ بين نتائج الأبحاثِ والعوامل المتعلقةِ بالتكلفةِ والاعتبارات السياسية وغيرها فيما يتخذونَه من قرارات. إلا أن ثُلثَ المشاركين في الاستبيان عَبَّروا عن معارضتهم لهذه الفكرة.

ترى سوزان ميتشي، الباحثة في علم النفس السلوكي بكلية لندن الجامعية، أن ثمة مشكلةً تحدث عندما تَتَّسعُ الفجوة بين المستشارين العلميين وصانعي السياسات. أثناء الجائحة، كانت ميتشي عضوةً في مجموعة الرؤى العلمية المستقلة حول السلوكيات أثناء الجائحة (SPI-B)، وهي مجموعةٌ من الخبراء التي كانت تقدم المشورة في مجال العلوم السلوكية لمجموعة المشورةِ العِلمية للطوارئ التابعة للحكومة. ومما أدخل الإحباط على نفس ميتشي أن دور المجموعةُ كان يتوقف عند الرد على الأسئلةِ التي يطرحُها صناع السياسات، ولا تتلقى أية استجاباتٍ تتعلقُ بمدى فائدةِ ما تقدمه من مشورة. تقول: "لا جدال في أن صناع السياسات هم من يملكون سلطة اتخاذ القرار"، غيرَ أن هذا لا يعني أنه يتوجبُ على العلماءِ أن يطلقوا مشورتهم في "فراغٍ سياسي"، على حد وصفها. وعليه، فهي ترى أن من الأفضلِ كثيرًا للعلماءِ وصناعِ السياساتِ على حدٍّ سواء أن يحرصوا على الانخراط في علاقةٍ مستدامةٍ يستطيعونَ من خلالِها طرحَ ما لديهم من أسئلة.

وقد عمد الباحث في مجال العلوم السياسية، ياكو كوسمانين، إلى تجربةِ طرق جديدة بغرضِ الجمعِ بين العلماء وصناع السياسات معًا، كجزءٍ من مبادرة المشورة العلمية في فنلندا؛ وهو مشروعٌ بدأ العمل عليه عام 2019 بالأكاديمية الفنلندية للعلوم والآداب في هلسنكي، لأجلِ وضعِ نظامٍ للمشورةِ العلمية بالبلاد. قرر كوسمانين، المنسق الرئيس للمبادرة، أن يعملَ على معالجةِ المشكلة بأسلوبٍ علمي، وذلك بتطبيقِ التجارب باستخدامِ طرقٍ مختلفةٍ ثم دراستها، طوال مراحل التطبيق.

إحدى الطرق التي أخضعها كوسمانين للتجربة تمثَّلت في توليفات معرفية سريعة الاستجابة. يقول كوسمانين إنه في شهر أبريل من العام 2024، وعندما أقدمَ صبي يبلغُ من العمرِ 12 عامًا على إطلاقِ النارِ في مدرسةٍ بفنلندا، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع طفل وإصابة اثنين آخرَين، اقترح بعض الساسة تركيب أجهزة كشف المعادن بالمدارس لتجنب حوادث إطلاق النار في المستقبل. ولكن الباحث، وبدلًا من القفزِ مباشرةً إلى الحلول، فكَّرَ في أن الخبراتِ المتخصصة قد تكونُ ذاتَ فائدة. أشارَ الصبي مُرتكِب الجريمة أنه كان ضحيةً للتَنَمُّر. ولم يمض على الحادث أسبوع إلا وقد جمع فريق كوسمانين الأبحاث المنشورة وآراء الخبراء عن العلاقة بين التنمر المدرسي وأحداثِ العنف. تَقَدَّمَ الفريقُ أيضًا بالعديدِ من المقترحاتِ لما يمكنُ القيامُ به، مثل تقديم الدعم للأطفالِ المُهَمَّشين (انظر: go.nature.com/3gsv2rz، باللغة الفنلندية). يضيفُ كوسمانين أنه منذُ ذلكَ الحين والحكومةُ "تواصلُ العودة إليهم وطلبَ المزيد" من التوليفات المعرفية.

ويُعتَبَرُ أسلوب «المراجعة السرية» أحد أكثر الأساليب الواعدة التي وضعها كوسمانين وفريقه موضع التجريبِ والاختبارِ في مجالِ صُنع السياسات. يتضمنُ هذا الأسلوب العملَ بشكلٍ سِرِّي بين العلماء وصناع السياسات لفحص ومراجعة المسوَّدات الأولية للسياساتِ من منظورٍ عِلمي. يقولُ كوسمانين إن هذه المراجعة تتمُّ "في أجواءٍ من السرية والثقة؛ وهذا أمرٌ لم يكنْ مطروحًا من قبل"، وأن المجموعةُ تعملُ الآن على كيفية توسيع نطاق نشاطِها باستخدامِ هذا الأسلوب.

أما المفوضية الأوروبية، فقد اختارت أسلوبًا مغايرًا للتعامل مع ما قد ينشأ من توتراتِ أصحاب المشورة من جهة، وأصحاب القرار من جهة أخرى. كان ذلك في عام 2016 حين أنشأت المفوضية «آلية المشورة العلمية» (SAM)، وهي الآلية التي تُقَسِّم عملية المشورة إلى مرحلتين. عندما يتقدم أحدُ أعضاءِ المفوضية بطلبِ المشورة، يقومُ الخبراء المختصين بالأمرِ من كل أنحاءِ القارةِ أولًا بجمع الأبحاث ذات الصلة، ثم، بعدَ ذلك، يقومونَ بتسليم الملف الذي يحتوي على ما توصلوا إليه من أدلةٍ إلى مجموعةٍ من سبعٍ من كبار المستشارين العلميين، حيثُ يقومُ هؤلاء بتلخيصِ محتوياتِ الملف وصياغة التوصياتِ ورفعها مباشرةً إلى المستوى السياسي.

يقولُ توبي واردمان، مسؤول الاتصال بأحد أقسام «آلية المشورة العلمية»، ومقره العاصمة البليجية، بروكسل، إن هناكَ "جدارًا عازلًا يفصل عمدًا" ما بين عملية جمع الأدلة العلمية، من جهة، وطرح التوصياتِ السياسية، من جهةٍ أخرى. فهذا يضمنُ ألَّا يكون العلماء العاملونَ بالميدانِ هم أنفسهم مَنْ يُشَكِّلونَ السياساتِ الخاصة بالمجالاتِ التي يعملونَ فيها.

مؤسسات لا غنى عنها

في بعضِ البلدان، لا تكون المشكلةُ في التفاصيلِ الدقيقة لآلية المشورةِ العلمية، بل في النضالِ لأجلِ إنشاءِ هذه الآليةِ من الأساس. في هذا الاستبيان، ذكر كثير من المشاركينَ أن المشورة العلمية ليست جزءًا من الطُرق المعتادة لاتخاذ القرارات الحكومية في بلدانهم، وأن نُظُم المشورة لديهم ضعيفة، وجاءت نسبة هذه الردود بين المشاركين من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أعلى كثيرًا منها بين أقرانهم من الدول الغنية. على سبيلِ المثال، في بعضِ أجزاءِ شرق آسيا، وكما يقول زكري عبد الحميد، المستشار العلمي السابق لرئيس وزراء ماليزيا، وهو يعمل حاليًا أستاذًا بكلية سيدايا الجامعية الدولية في كوالا لامبور: "الزعماء السياسيون لديهم قُصُورٌ في الوعي بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبَه العلماء". أما في الصين، فعلى النقيضِ من ذلك، وطبقًا لما يقوله دوان ييبينج، الباحثُ في مجال أبحاث السياسات بالأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، نجد أن الزعماء السياسيين "يولون المشورة العلمية كثيرًا من الاهتمام".

فإذا انتقلنا إلى البلدان الإفريقية، نلاحظ، كما يقول موبولاجي أولادويين أودوبانجو، وهو الطبيب الذي يتولى قيادة المشورة العلمية من موقعِه كرئيسٍ تنفيذي بالأكاديمية النيجيرية للعلوم في لاجوس، أن صناع السياسات في الدول الإفريقية، مقارنةً بأقرانِهم في دول الشمال العالمي، أقل اعتدادًا بالعلم، وأكثر اعتمادًا على العلاقاتِ الشخصية، وكأن لسان حالِهم يقول: "الأمرُ ببساطةٍ هو أنني أستطيعُ الاتصالَ بصديقٍ أثقُ فيه لأسألَه عمَّا يجب أن أفعله"، على حد قول أودوبانجو. على أن الأمور تتغيرُ الآن مع تنامي عدد الأكاديميات العلمية الإفريقية، حسب قوله، من تسع أكاديميات في عام 2001 إلى ما يقربُ من ثلاثين أكاديمية في 2023. أكثرُ ما يتمناهُ أودوبانجو في شأنِ المشورةِ العلميةِ في إفريقيا هو أن تحقق هذه الأكاديميات الاستدامة المالية.

يقولُ المتخصصون إن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه المشورةَ العلمية هو عدم ثبات أو استمرارية الآليات الخاصةِ بها. فما أكثر ما تبخَّرت علاقة مبنيَّة على الثقة، أو ما إليها من طرائق الاستشارات العلمية التي تتبعها حكومةٌ بعينها، بمجرد رحيلها ومجيء حكومة أخرى. تقولُ كيروث: "الأنظمة السياسية في أمريكا اللاتينية أبعد ما تكون عن الاستقرار". وهي، ضمنَ آخرين من دولٍ أخرى، تودُ أن تمنّي النفس بأن ترى المشورةَ العلمية وقد أصبحتٍ متجذرةً داخل المؤسساتِ في بلدها.

وثمة مشكلةٌ أخرى، تواجهُ أولئك الذين يسعون إلى إقامة أنظمة المشورة العلمية، أو تحسين أنظمة قائمة. تتمثلُ هذه المشكلة في صعوبة استخلاص الدروس المستفادة بشأنِ أفضلِ الطرق والممارسات في هذا السياق؛ ويرجعُ هذا، في جانب منه، إلى أن الأنظمةَ القائمة لا تخض للتقييم بانتظام. لكنَّ جلوكمان يرى أنَّ قياس أثر العمل بهذه الأنظمة هو أمرٌ من الصعوبةِ بمكان، خاصةً عندما تؤدي الاستشاراتُ التي تُقدَّم في الكواليس إلى التخلي بهدوءٍ عن فكرةٍ تتعلقُ بسياسةٍ معينة. ومع ذلك، يقول جلوكمان: "أعتقد أن هناكَ احتياجًا لقدرٍ أكبرَ من الأمانةِ عندَ التفكير فيما ينجح وما لا ينجح، وفي أي سياقٍ يتحققُ النجاح أو الإخفاق".

مستقبل المشورة العلمية

ما التغييرات التي تتطلَّبها المشورة العلمية خلال السنواتِ العشرِ القادمة؟ عندما طُرحَ هذا السؤال على المشاركينَ في الاستبيان، كانت الإجابة التي احتلت رأس القائمة هي إتاحة المزيد من فرص التعليم والتدريب للباحثين. يذهب المتخصصون إلى أن النمو في مجال المشورةِ العلمية ودورها لدى الحكومات أوجدَ الحاجة إلى «وسطاء معرفة» محترفين. وتقولُ ألما كريستال هيرنانديث موندراغون، المتخصصة في دراسة العلوم والسياسات في مركز البحوث والدراسات المتقدمة بالمعهد الوطني المكسيكي للفنون التطبيقية، الكائن في مدينة مكسيكو سيتي: "يعتقدُ الناس أن حصولك على شهادة الدكتوراه يؤهلكَ لإسداء المشورة العلمية، وهو اعتقاد غير صائب. فما تحتاجه هو الحصول على التدريب المطلوب لذلك مع اكتسابِ مهاراتٍ إضافية".

إن للرغبة المتزايدة لدى شباب الباحثين للقيام بمثل هذا العمل أثرها في تشجيع البعض وتفاؤلهم. تقول شوبيتا بارثاساراثي، التي تُدرّس سياسات العلوم لطلاب الدراسات العليا في جامعة ميشيجان الكائنة بمدينة آن آربور الأمريكية، إن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي "تُذْكي حماسَ الناس وتحفزهم" على التفكيرِ في اتجاهاتِ العلم والتكنولوجيا، وفي "الدورِ الذي يمكنهم أن يلعبوه في تغييرها".

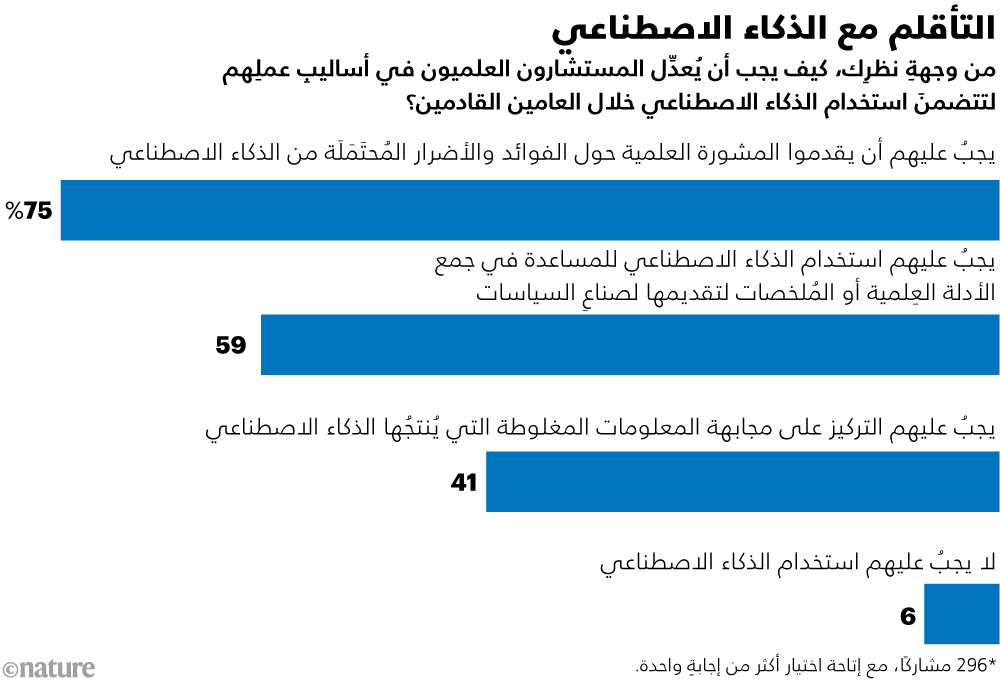

يُعتبرُ الذكاءُ الاصطناعي من أكبر القضايا التي سيتعين على المستشارين العلميين في المستقبل التعامل معها. عندما سُئلَ المشاركون في الاستبيان عن الذكاء الاصطناعي، قال 41% منهم إن المستشارين العلميين يجب أن يصبوا تركيزَهم على مجابهة المعلومات المغلوطة التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي، في حين أجاب 59% منهم أنهم يجب أن يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في جمع الأدلة. ومما لا يثيرُ الدهشةَ أن 75% من المشاركين يعتقدون أنه يجب عليهم تقديم المشورة العلمية بشأن الفوائدِ والأضرار المُحتَمَلة للذكاء الاصطناعي (كان في مقدورِ المشاركين اختيار إجاباتٍ متعددة – انظر: التأقلم مع الذكاء الاصطناعي). والذكاء الاصطناعي هو أحد الموضوعات المطروحة على رأس أولويات المجلس الاستشاري العلمي التابع للأمم المتحدة، وهو المجلس الذي يتشكل من كبار العلماء في الوكالات التابعة للمنظمة – ومنهم جيريمي فارار – بالإضافةِ إلى سبعة علماء من خارج هذه الوكالات.

وقضيةٌ أخرى مُلِحَّة، تتعلقُ بانتشار المعلوماتِ المغلوطة (أي المعلومات غير الصحيحة التي تُتداوَل عن غيرِ قصد)، والمعلومات المُضَلِّلة (وهي معلومات لا أساس لها من الصحة تُطلَق عمدًا بقصد الخداع). يقولُ كويريون، الذي يرأس الجمعية الدولية لتقديم المشورة العلمية للحكومات (INGSA)، إن العملَ في مجال المشورةِ العلمية الآن "مخيف أحيانًا"؛ حيثُ يمكن للاستشارة العلمية التي تقدِّمها أن تغرق في خِضَّمٍّ من الأخبارِ الكاذبة والمعلوماتِ المُضللة. وتابع: "حتى إذا تقدم أحد العُلماء بتوصيةٍ ما للحكومة، لا يبعُد أن يرد عليه أحدهم قائلًا بمنتهى البساطةِ: لا أصدقُ ذلك!". كما تجددتْ المخاوف مع ما انتهت إليه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. يشيرُ كويريون إلى أنه خلال الفترةِ الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، لم يُعيَّن مستشار علمي للبيت الأبيض إلا بعد عامين كاملين من ولايته. ويقول: "ما نراه حاليًّا لا يبشر بالخير، بالنظر إلى أسماء الذين أُعلن عن تعيينهم مؤخرًا".

ولعلَّ من أكبر التحدياتِ الماثلة في الوقت الراهن، بحسب جلوكمان وغيره، العمل على إيجاد حلول للمشكلاتِ الممتدة التي تضمُ العديد من الإدارات الحكومية، وتحتاجُ في حلِّها إلى مزجٍ قويٍّ بين العلوم الطبيعية والاجتماعية. إلا أن فارار يرى ضرورة البدء بإيجاد منظومات قويةٍ وموثوقةٍ للمشورةِ العلمية، تكونُ لها القدرة على معالجة المشكلات اليومية والتعاملِ معها؛ وهو ما يعني الاستمرارَ في النهوض بالدور المنوط بها على أكمل وجه. يقول: "لا أعتقد أنك تنشئ نظامًا للمشورة العلمية للتعامل مع المشكلات المعقدة فحسب، وإنما تنشئه – بحسب اعتقادي – لأن وجود نظامٍ كهذا ضروري للكيفية التي ستدير بها أنظمة النقلِ والتعليم لديكَ غدًا".

أما عبد الحميد فيرى أنه حتى في ظلِّ وجود نظامِ مشورةٍ علميةٍ قوي، يظلُّ العنصرُ الأكثر أهميةً هو وجودَ رئيس وزاراء أو رئيس دولةٍ لديه الرغبة في الاستماعِ إلى ما يقدمه هذا النظام. يقول: "هؤلاء هم من يصنعونَ السياسات ويضعونَ الاستراتيجيات"، مضيفًا: "إن لم يدركوا العلاقةَ بين المشورةِ القائمةِ على الأدلةِ العلمية وصُنعِ القرار، فسوف يظلُّ تأثيرُ مثل هذا النظام محدودًا".

وأمرٌ آخر لا ينبغي أن يفوتنا، على قول جلوكمان، وهو أمرٌ من الممكنِ أن يكونَ مُشْتَرَكًا بين المشورةِ العلمية في الماضي والمستقبل، ألا وهو وجودُ أشخاصٍ مثل سولي زوكرمان. يقول جلوكمان: "ما زلتُ أعتقدُ أن منصب كبير المستشارين العلميين له ثِقَلُه في مسألةِ تقديمِ المشورةِ العلمية. فأنتَ في احتياجٍ إلى أناسٍ مُدَرَّبينَ تدريبًا جيدًا، ويتحلَّون بالأمانةِ والصدقِ، بحيثُ يمكنُ لأحدِهم أن يخاطِبَ رئيسَ الوزراءِ قائلًا: "يا رئيس الوزراء: يؤسفني القولُ إن هذا أغبى شيءٍ سمعتُه في حياتي".

* هذه ترجمة للمقال الإنجليزي المنشور بمجلة Nature بتاريخ 4 ديسمبر 2024.

doi:10.1038/nmiddleeast.2025.12

تواصل معنا: